MEDIATOR:

SPHERE IMAGE GENERATOR

KUGELBILDNER (Prototype 2023/24)

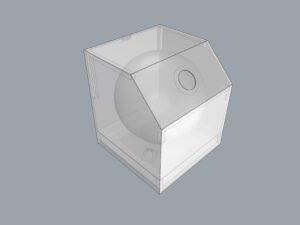

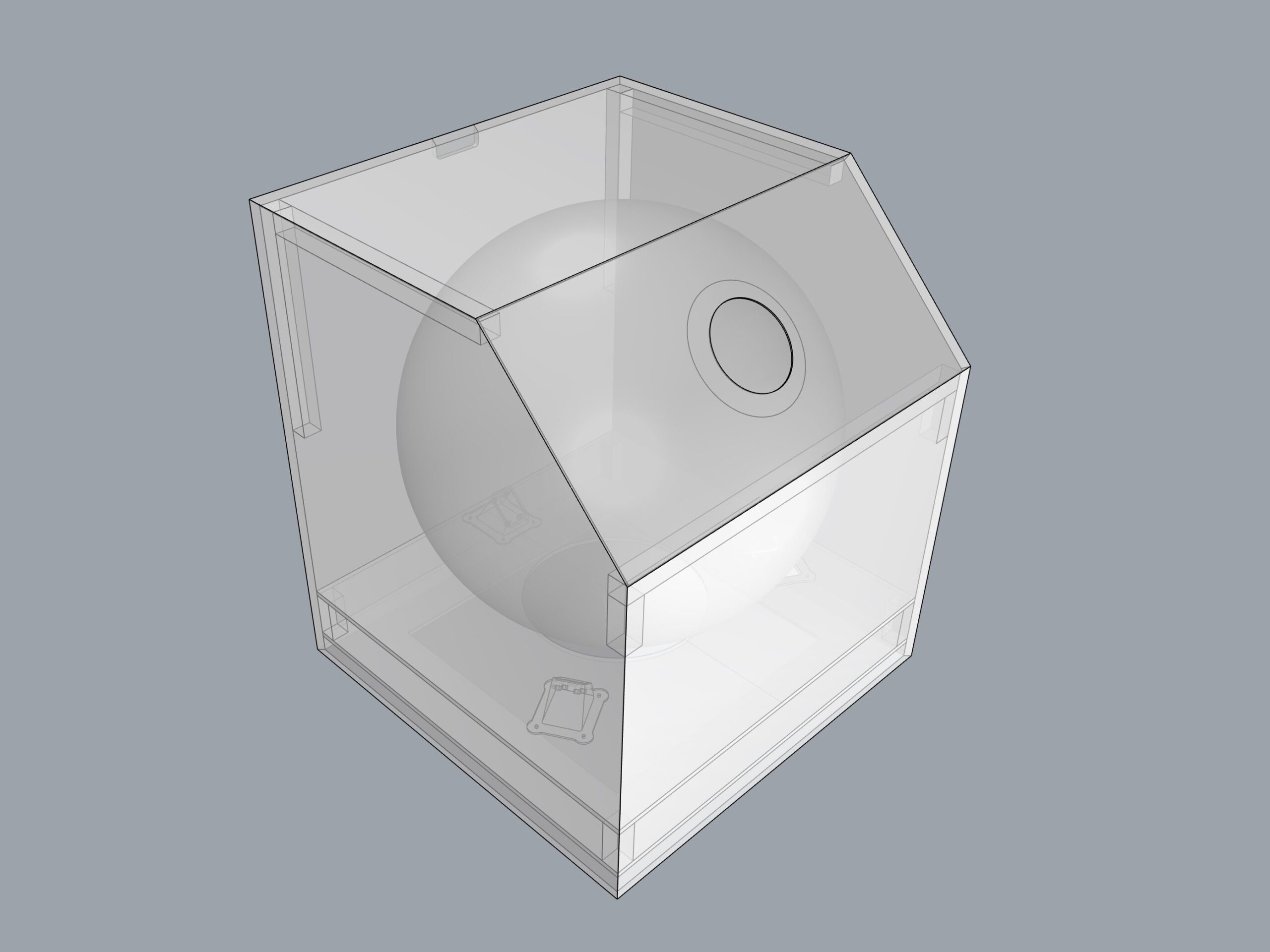

The Sphere Image Generator is a functional machine, an interactive sculpture and a communication instrument. The object consists of a packaging and transport case (70 × 70 × 80 cm), which also serves as a working mechanism. Inside, there is a movable sphere with a diameter of 65 cm. The sphere is visible through a small, round opening with a diameter of 13 cm (1/100 of its surface) and can be incised and scratched with a metal stylus. The traces that emerge (drawings, texts, symbols, etc.) capture individual or collective communication, interactions and processes. In addition to being visually perceived, they are tangible and can also be explored with the fingers – similar to reading Braille.

The fact that only a small portion of the surface is visible at any given time serves a specific function and is one of the central aspects of the concept. This limitation forces each person, when interacting with the sphere, to rely on what they or others have left behind in places that are no longer visible. This creates a latency: since 99% of the surface is hidden, the complete image is constructed in the mind using short- and long-term memory as a kind of virtual copy. In group interactions, participants respond to the marks made by others. Each person independently decides where and what to inscribe on the surface, whether choosing their own area or consciously building on existing lines, symbols or texts left by others. As the surface becomes more densely marked, the lack of space increasingly forces participants to interact and connect – giving rise to additional levels of communication.

Rather than adding material by writing with ink or another medium, the material is removed through incising or scratching. This refers to archaic, archaeological practices comparable to carving or chiseling into stone or wood. In this way, the quality and temporal durability of information carriers and information itself (as knowledge, cultural heritage or history) are thematized and examined. The completed sphere then serves as a carrier of information and potential, as well as an artifact.

In individual use, the Sphere Image Generator serves as an instrument for self-communication: the person responds to their own traces, working with memory, latency and inner imagination to assemble the complete image in their mind. The temporal distance to already existing (scratched) traces, as well as the re- or reinterpretation from a different perspective and with new distance, have special qualities and functions. The complete image initially exists only internally and is created through the interplay of imagination and material action.

In collective use, participants respond to the marks and traces left by others, communicating, cooperating, adding, competing or overlapping with one another. In this way, a dynamic archive of collective communication is created, making difference, negotiation and shared creation visible.

The instrument can be used for anything from simple, playful communication to highly functional scientific or cultural applications. The possibilities for use are open: from spontaneous interactions to intentionally curated groups across all disciplines: art, science, culture, design, literature, abstraction, and more. In such contexts, participants transcend their usual boundaries of language, logic and knowledge and together through the instrument, develop new communication rules and forms. One can also observe that not only creative but occasionally destructive processes or censorship take place on the sphere, when participants alter or erase the marks of others.

This raises the question of how individuals and groups from different perspectives, states, cultures and contexts interact and what traces such events leave behind – both materially and immaterially. Likewise, how are potentials and cultural assets stored, visualized, read, reproduced, passed on and interpreted? The stored information and potentials are archived and may be interpreted differently in the future. This fundamentally raises the question of how such potential (material and immaterial) can be stored, archived, compressed or passed on, and how this affects its subsequent use, transfer or interpretation. Potential gains or losses are possible depending on the way it is later reproduced, compressed, transmitted or reinterpreted. The use and transformation of the stored potential can also be transmedial – serving as a starting point for further artistic, scientific or media-based formats, documentation, performances, or digital translations.

In contrast to digital surfaces, which always remain smooth and purely visual, the traces on the surface of the Sphere Image (Kugelbild) are physically present and can truly be felt.

A central aspect of the Sphere Image Generator is the deliberate contrast between the purely analog, haptic steering and working of the sphere with fingers, hands and tools through the round window, and the familiar interaction with digital content via the touchscreens of smartphones or tablets. While the movement of the sphere is entirely mechanical and physically tangible, the digital world remains confined to the surface of the screen and offers only visual, virtual stimuli.

The difference is also evident in terms of energy: while digital information carriers and communication spaces always require power, devices and infrastructure, the completely analog Sphere Image Generator remains accessible and tangible at any time and independent of energy sources. This brings the object conceptually much closer to modern yet archaic and archaeological artifacts, which (unlike digital media) could potentially carry its information and potential for hundreds or even thousands of years into the future.

To inscribe oneself onto the surface of the sphere requires physical presence and direct contact with the object – and, if applicable, with other participants; a conscious action that cannot be replaced virtually. Each scratch is an immediate, material and permanent storage of information in the object. It is precisely this direct, analog access – the actual touching, turning and working on the sphere – that gives the resulting artifact a particular authenticity, uniqueness and distinctiveness.

Once the sphere leaves the object, it is no longer referred to as the Sphere Image Generator but as a “Sphere Image” (Kugelbild) a post-performative artifact with its own history, information and potential. The spheres can be created specifically for particular people, places or occasions and may then remain permanently at these locations. At the same time, it is possible to create collections of spheres by gathering and comparing spheres from different contexts, cities, countries or cultures. Similarly, a single sphere can travel the world, being further worked on by different people at various locations before being archived or exhibited as a unique artifact. The presentation and comparison of multiple spheres open up new research perspectives. Equally important is the individual experience and perception of a single sphere.

This first version of the Sphere Image Generator is a fully functional prototype and was presented as part of the Artist Statement at Parallel Vienna 2024, where hundreds of visitors participated in the project, leaving and carving their traces into the sphere.

Future versions will be developed as robust transport cases that serve as both machine and display – for transport, use and exhibition. The spheres themselves can be made of various inciseable materials, and different formats and sizes may also be possible in the future. Technically, space is provided beneath the sphere for a video camera, microphones, laser scanner and various sensors, allowing image and sound (including the mechanical rotation of the sphere) to be recorded, streamed live or documented. In this way, despite its analog and visual focus, the object remains open for further multimedia and multifunctional applications.

The Mediator _ Sphere Image Generator distinguishes itself from other (previous) mediator versions through its focus on visual communication, the hidden, gradual emergence of a collective artifact and the creation of an autonomous final product. The work generates an archive of communicative processes and serves as an open vessel for future research, interpretation and further development.

TEXT in GERMAN

Mediator / Kugelbildner (Prototyp 2023/24)

Der Kugelbildner ist eine funktionale Maschine, eine interaktive Skulptur und ein Kommunikationsinstrument. Das Objekt besteht aus einer Verpackungs- und Transportkiste (70 × 70 × 80 cm), die zugleich als Arbeitsmechanismus dient. Im Inneren befindet sich eine bewegliche Kugel mit einem Durchmesser von 65 cm. Die Kugel ist durch eine kleine, runde Öffnung mit einem Durchmesser von 13 cm (1/100 ihrer Oberfläche) sichtbar und kann mit einem Metallstift geritzt oder gekratzt werden. Die dabei entstehenden Spuren (Zeichnungen, Texte, Symbole usw.) halten individuelle oder kollektive Kommunikation, Interaktionen und Prozesse fest. Neben der visuellen Wahrnehmung sind sie haptisch erfahrbar und können mit den Fingern ertastet werden – ähnlich dem Lesen von Brailleschrift.

Dass jeweils nur ein kleiner Teil der Oberfläche sichtbar ist, hat eine besondere Funktion und ist einer der zentralen Aspekte des Konzepts. Diese Begrenzung zwingt jede Person, beim Bearbeiten der Kugel auf das zurückzugreifen, was sie selbst oder andere an nicht mehr sichtbaren Stellen hinterlassen haben. Dadurch entsteht eine Latenz: Da 99 % der Oberfläche verborgen sind, wird das vollständige Bild im Kopf mithilfe von Kurz- und Langzeitgedächtnis konstruiert – als eine Art virtuelle Kopie. In Gruppeninteraktionen reagieren die Teilnehmenden auf die Spuren anderer. Jede Person entscheidet eigenständig, wo und was auf der Oberfläche eingeritzt wird – sei es, um einen eigenen Bereich zu gestalten oder bewusst an vorhandene Linien, Symbole oder Texte anderer anzuknüpfen. Mit zunehmender Bearbeitung verdichtet sich die Oberfläche, und durch den entstehenden Platzmangel werden die Teilnehmenden zunehmend gezwungen, in Interaktion zu treten – wodurch zusätzliche Kommunikationsebenen entstehen.

Anstatt Material aufzutragen – etwa durch Schreiben mit Tinte oder einem anderen Medium – wird Material durch Ritzen oder Kratzen entfernt. Dies verweist auf archaische, archäologische Praktiken, vergleichbar mit dem Einritzen oder Meißeln in Stein oder Holz. So werden die Qualität und die zeitliche Beständigkeit von Informationsträgern und Information selbst (als Wissen, Kulturerbe oder Geschichte) thematisiert und untersucht. Die fertig bearbeitete Kugel fungiert dann sowohl als Informationsträger und Potenzialträger als auch als Artefakt.

In der individuellen Nutzung dient der Kugelbildner als Instrument zur Selbstkommunikation: Die Person reagiert auf ihre eigenen Spuren, arbeitet mit Erinnerung, Latenz und innerer Vorstellungskraft und setzt das Gesamtbild im Kopf zusammen. Die zeitliche Distanz zu bereits bestehenden (gekratzten) Spuren sowie die Wieder- oder Neuinterpretation aus einer anderen Perspektive und mit neuem Abstand haben besondere Qualitäten und Funktionen. Das vollständige Bild existiert zunächst nur innerlich und entsteht im Zusammenspiel von Imagination und materieller Handlung.

In der kollektiven Nutzung reagieren die Teilnehmenden auf die Zeichen und Spuren anderer, kommunizieren, kooperieren, ergänzen, konkurrieren oder überlagern sich gegenseitig. So entsteht ein dynamisches Archiv kollektiver Kommunikation, das Differenz, Aushandlung und gemeinsames Schaffen sichtbar macht.

Das Instrument kann von einfacher, spielerischer Kommunikation bis hin zu hochfunktionalen, wissenschaftlichen oder kulturellen Anwendungen eingesetzt werden. Die Nutzungsmöglichkeiten sind offen: von spontanen Interaktionen bis zu gezielt kuratierten Gruppen aus allen Disziplinen – Kunst, Wissenschaft, Kultur, Design, Literatur, Abstraktion und mehr. In solchen Konstellationen überschreiten die Teilnehmenden ihre gewohnten sprachlichen, logischen und wissensbasierten Grenzen und entwickeln gemeinsam durch das Instrument neue Kommunikationsregeln und -formen. Ebenso lässt sich beobachten, dass auf der Kugel nicht nur kreative, sondern gelegentlich auch destruktive Prozesse oder Zensur stattfinden, wenn Teilnehmende die Spuren anderer verändern oder entfernen.

Es stellt sich die Frage, wie Individuen und Gruppen aus unterschiedlichen Perspektiven, Zuständen, Kulturen und Kontexten miteinander interagieren und welche Spuren solche Ereignisse materiell und immateriell hinterlassen. Ebenso, wie Potenziale und Kulturgüter gespeichert, visualisiert, gelesen, reproduziert, weitergegeben und interpretiert werden. Die gespeicherten Informationen und Potenziale werden archiviert und können in der Zukunft unterschiedlich interpretiert werden. Damit stellt sich grundsätzlich die Frage, wie solches Potenzial – materiell wie immateriell – gespeichert, archiviert, komprimiert oder weitergegeben werden kann und wie sich dies auf die spätere Nutzung, Übertragung oder Interpretation auswirkt. Potenzialgewinne oder -verluste sind je nach Art der späteren Reproduktion, Komprimierung, Übertragung oder Neuinterpretation möglich. Die Nutzung und Transformation des gespeicherten Potenzials kann auch transmedial erfolgen – als Ausgangspunkt für weitere künstlerische, wissenschaftliche oder mediale Formate, Dokumentationen, Performances oder digitale Übersetzungen.

Im Unterschied zu digitalen Oberflächen, die immer glatt und rein visuell bleiben, sind die Spuren auf der Oberfläche des Kugelbildes materiell vorhanden und tatsächlich ertastbar.

Diese haptische Qualität wird durch die rein analoge Arbeitsweise des Kugelbildners noch verstärkt: Das Drehen und Bearbeiten der Kugel durch das runde Sichtfenster mit Fingern, Händen und Werkzeugen – ein völlig anderes Erlebnis als die gewohnten Touch-Gesten auf Smartphones oder Tablets.

Der Unterschied zeigt sich auch im Energiebedarf: Während digitale Informationsträger und Kommunikationsräume immer Strom, Geräte und Infrastruktur benötigen, bleibt der vollständig analoge Kugelbildner jederzeit und unabhängig von Energiequellen zugänglich und erfahrbar. Damit rückt das Objekt konzeptionell näher an moderne, aber auch archaische und archäologische Artefakte, die – im Unterschied zu digitalen Medien – ihr Potenzial und ihre Information möglicherweise Hunderte oder sogar Tausende von Jahren in die Zukunft tragen könnten.

Um sich auf der Oberfläche der Kugel zu verewigen, sind physische Präsenz und direkter Kontakt mit dem Objekt – und gegebenenfalls mit anderen Teilnehmenden – erforderlich; eine bewusste Handlung, die sich nicht virtuell ersetzen lässt. Jeder Kratzer ist eine unmittelbare, materielle und dauerhafte Speicherung von Information im Objekt. Gerade dieser direkte, analoge Zugang – das tatsächliche Berühren, Drehen und Bearbeiten der Kugel – verleiht dem entstehenden Artefakt eine besondere Authentizität, Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit.

Sobald die Kugel das Objekt verlässt, wird sie nicht mehr als Kugelbildner bezeichnet, sondern als „Kugelbild“ – ein postperformatives Artefakt mit eigener Geschichte, Information und Potenzial. Die Kugeln können gezielt für bestimmte Personen, Orte oder Anlässe bearbeitet werden und anschließend dauerhaft an diesen Orten verbleiben. Ebenso ist es möglich, Kugelkollektionen zu schaffen, indem Kugeln aus unterschiedlichen Kontexten, Städten, Ländern oder Kulturen gesammelt und verglichen werden. Auch kann eine einzelne Kugel auf eine Reise um die Welt gehen, an verschiedenen Orten von unterschiedlichen Personen weiterbearbeitet werden und schließlich als einzigartiges Artefakt archiviert oder ausgestellt werden. Die Präsentation und der Vergleich mehrerer Kugeln eröffnet neue Forschungsperspektiven. Ebenso bleibt die individuelle Erfahrung und Wahrnehmung einer einzelnen Kugel von Bedeutung.

Diese erste Version des Kugelbildners ist ein voll funktionsfähiger Prototyp und wurde als Teil des Artist Statements bei der Parallel Vienna 2024 präsentiert, wo Hunderte von Besucher:innen am Projekt teilnahmen und ihre Spuren in die Kugel einritzten.

Zukünftige Versionen werden als robuste Transportkisten entwickelt, die zugleich Maschine und Display sind – für Transport, Nutzung und Ausstellung. Die Kugeln selbst können aus verschiedenen ritztauglichen Materialien bestehen, und auch unterschiedliche Formate und Größen sind in Zukunft möglich. Technisch ist unterhalb der Kugel Platz für eine Videokamera, Mikrofone, einen Laserscanner und verschiedene Sensoren vorgesehen, sodass Bild und Ton (einschließlich der mechanischen Drehung der Kugel) aufgezeichnet, live übertragen oder dokumentiert werden können. So bleibt das Objekt trotz seines analogen und visuellen Schwerpunkts für weitere multimediale und multifunktionale Anwendungen offen.

Der Mediator _ Kugelbildner unterscheidet sich von anderen (früheren) Mediatoren durch seinen Fokus auf visuelle Kommunikation, die verdeckte, allmähliche Entstehung eines kollektiven Artefakts und die Schaffung eines autonomen Endprodukts. Die Arbeit erzeugt ein Archiv kommunikativer Prozesse und dient als offenes Gefäß für zukünftige Forschung, Interpretation und Weiterentwicklung.

Supported by the Section for Arts and Culture of the Federal Ministry for Housing, Arts, Culture, Media and Sport (Austria) and by Bildrecht.at